第49回 鍼灸マッサージ夏期大学医学講座

平成22年7月24日(土)

痛みと三療

明治国際医療大学 教授

医学博士 矢野忠先生

A.急性痛と慢性痛

1.急性痛

正常時の痛みである。身体のどこかが傷つくと、痛覚受容器が刺激されて反応し、そこから発生する神経衝撃が脳に伝えられて生じる痛みである。

2.慢性痛

臨床的には3カ月〜6カ月以上持続している痛みを指す。従来は急性痛が長引いたものと理解されていたが、中には急性痛とは根本的に異なる慢性痛があり、これは「慢性痛症」として理解されるようになった。例えば、原因となった傷はすでに治っていても痛みだけが持続する、あるいは原因らしき病巣がないのに痛みが持続するなど、急性痛の痛みの仕組みでは説明できない痛みを呈するものを指す。

従って、慢性痛には、急性痛の原因となる病巣の治癒が長引いて起こるものと、そうでない「慢性痛症」とがあるので、両者の鑑別が重要である。

3.急性痛と慢性痛症との比較

―急性痛では、組織に傷害がある。慢性痛症では、痛みの程度に相応しい傷害がみられない。

―急性痛では、傷害部の痛覚受容器が興奮して痛みがおこる。慢性痛症では、神経系の歪みから痛みが起こる。

―急性痛では、痛みは警告信号としての意義を有する。慢性痛症では、警告信号としての意義がみられない。

―急性痛にはモルヒネ系の薬物(オピオイド)が有効である。慢性痛症にはモルヒネ系の薬物が無効な場合が多く、抗うつ薬が有効な場合があり、鎮痛薬以外の治療が必要である。

4.慢性痛の診察の進め方のポイント

慢性的に痛みを訴える患者の診察においては

―傷害部位の治癒は完全か

―傷害部位が治癒していない場合は、引き続き傷害部位の治療を行うことで痛みを軽減

この場合は、一般的な慢性痛と捉える。

―傷害部位が治癒している場合は、慢性痛症と考える。しかし、現在では決定的な治療法はなく、補完代替医療などが適用されることが多い。また、精神的ケアも重要。

B.痛みのしくみ

1.第1次痛と第2次痛

第1次痛は、刺痛とされ、「高閾値機械受容器」という痛覚受容器で感じられる。すなわち、強い刺激で反応する受容器が関与する。識別性の強い痛み感覚である。

第2次痛は、鈍痛とされ、第1次痛に引き続き生じる痛みである。「ポリモーダル受容器」で感じられる。識別性の弱い感覚である。

2.痛みの伝わり方

痛み受容器が興奮すると、その信号は知覚神経によって中枢に伝達される。痛覚の求心性神経線維には、有髄神経線維のAδ線維と無髄神経線維のC線維がある。前者は、第1次痛を伝達し、後者は第2次痛を伝達する。

求心性神経は、後根を形成して脊髄に入る。脊髄灰白質は10層に分かれ、Aδ線維は主としてⅠ層に入り、C線維は主としてⅡ層に入る。

痛みを伝える求心性神経は、反対側の脊髄灰白質でニューロンを変え、中枢に向かう。これには新脊髄視床路と古脊髄視床路とがあり、第1次痛は前者を、第2次痛は後者を伝導路とする。特に第2次痛の伝導路は大脳辺縁系とも関係することから、痛みと情動に関係する経路と考えられている。

C.慢性痛症の機序

1.グルタミン酸の役割

脊髄内でシナプスを形成し、次のニューロンに信号を伝達することになるが、その役割をしている化学伝達物質がグルタミン酸である。痛み信号を受け取るニューロンのシナプスの細胞膜にグルタミン酸受容体がある。この受容体は細胞の内外を隔てる関門のようになっていて、普段は閉じているが、グルタミン酸がくっつくと門(イオンチャンネル)が開いてCaイオンやNaイオンが細胞内に流入し、脱分極(細胞の興奮)が起こる。

グルタミン酸受容体には、「NMDA型」と「非NMDA型」がある。前者はCaイオンを通し、後者はNaイオンを通す。

(NMDAとは、α-N-メチルアスパラギン酸のこと)

2.強い痛みが長く続くと何が起きるのか

強い痛みが長く続くと神経終末からグルタミン酸がどんどん放出される。そうなると「非NMDA型」のチャンネルが開いてNaイオンが細胞内に流入し、脱分極の度合いが増すことになる。すると「NMDA型」の受容体の蓋をしているマグネシウムを外すことになる。加えて、ポリモーダル受容器からサブスタンスPという神経ペプチドが放出され、これも「NMDA型」受容体に蓋をしているマグネシウムを外すことになる。結果的に「NMDA型」も開き、Caイオンが細胞内に流入し、ますます興奮が強くなる。

3.痛みの広がりと長期増強という現象

Caイオンの細胞内濃度が高くなるとプロスタグランジンや一酸化窒素が産生され、これらは拡散して周囲の細胞まで興奮させることになる。このような現象を「過剰興奮」という。そうなると「NMDA型」の受容体が増加するともいわれている。

「過剰興奮」によって痛みの信号が時間的にも長く「長期増強」という現象が生じてくると、細胞の可塑性が起こり、痛みが記憶されることになる。また痛みが長期間にわたると後角周囲の神経線維のシナプスが新たに形成されることになる。

4.痛みの可塑性

強い痛みが長期間にわたり続いたり、神経が傷ついたりすると可塑性が生じるようになる。正常では、痛み系は触覚や交感神経などの他の神経系からは独立している。しかし、歪み(可塑性)が出来上がってしまうと、他の神経系との間に正常ではみられない連絡が出来上がり、神経系のネットワークに混線状態が生じる。そうなると、軽く触れても、その刺激が痛みの経路に乗り換えて脳へ伝えるために激しい痛みが生じるようになる。このような状態を呈するものをアロディニアという。

5.アロディニア

アロディニアを起こしている上肢に10グラム程度の触刺激(痛みを起こすことのない強さ)を与えると激しい痛みが生じる。しかし、その腕にマンシェットを巻いて阻血し、そのまま20分間置いておいた後に再度10グラム程度の触刺激を与えても痛みは生じない。

この結果は、阻血により触覚を伝える神経は選択的にブロックできることを利用したものであり、このことからアロディニアの発現には触覚に関わる神経が関与していることが示された。

6.交感神経と痛み

異常の神経系の混線状態は、交感神経系にも生じる。例えば寒くなったり低気圧が近づくと関節痛が悪化したり、慢性痛症の患者では精神的に興奮すると痛みが強くなったりするが、これらの現象には交感神経の関与が明らかにされた。

正常では、交感神経と求心性神経(知覚神経)とは同じ後根を通るが、経路が異なり、関連することはない。しかし、末梢神経切断などの病態時には、両者は密接に関係することが動物実験で明らかにされた。

動物実験によると、末梢神経を切断するとやがて後根神経節で大細胞(太い求心性神経線維の細胞体)を取り囲むように交感神経の神経線維は伸び、交感神経の信号に太い知覚神経の細胞が反応するようになってしまう。また、細い求心性神経とその細胞には本来無いはずのα2受容体が発現したという。そのために交感神経線維から分泌されるノルアドレナリンに反応することになる。

D.運動器系の痛みと慢性痛症との関係

運動器の痛みは、慢性痛症とも深く関係する。このことは、筋肉の痛みが皮膚の痛みよりは中枢神経に及ぼす影響が大きいことと関係しているからである。実際に同じ程度の痛み刺激を皮膚と筋肉の神経に与えると、皮膚の神経の興奮は一過性であるのに対して、筋肉の神経の興奮は長引くという。そのために脊髄での影響はつよくなり、細胞の可塑的変化を引きおこすことになり、慢性痛症を発症しやすくなる。

筋肉の感覚器として筋紡錘があり、γ運動神経が支配している。γ運動神経は、主として筋紡錘の長さを調節しているが、痛みが入ったときの筋肉の反応を引き起こす役目も担っている。また、γ運動神経は中枢からの命令だけでなく、皮膚からの痛み信号も筋紡錘に伝える。そうなると、筋肉が収縮する先に筋紡錘が縮み、結果として筋肉が収縮することになる。従って、痛みが続く限り、筋肉の収縮状態も続くことになる。

E.鎮痛系について

1.下行性抑制系

ゲートコントロール説は、否定的に扱われている。特に痛み信号の門番役であるSG細胞の痛みを中枢に伝えるT細胞への前抑制が行われていないことから、この説は否定されている。むしろ、中枢からの抑制系の関与によるとされている。

脳から脊髄に向かう2つの下行性抑制系があることが知られている。一つはセロトニン系の抑制系であり、もう一つはノルアドレナリン系の抑制系である。いずれもモルヒネを投与すると活性化することが知られている。これらは鍼鎮痛にも関与する。

2.上行性抑制系及び脊髄での抑制系

感覚的側面を司る腹側基底核群に対する抑制系や情動的側面を司る髄板内核群に対する抑制系がある。

また、脊髄レベルでの鎮痛機構が知られている。一つは、触刺激を伝えるAβ線維は、脊髄に入ると同側の後索を上行するが、その側枝は、脊髄後角の介在ニューロンにもシナプス接続している。介在ニューロンは一次求心性線維の終末とシナプス接続していて、介在ニューロンからGABAが放出されると、一次求心性神経終末はシナプス前抑制により、伝達物質の放出が抑制される。また、内因性オピオイドによる抑制系も知られている。

3.刺鍼局所の鎮痛系

鍼(はり)治療で鍼を刺すことにより、アデノシンと呼ばれる鎮痛作用を持つ自然の化学物質の分泌が促され、疼痛軽減に役立つ可能性が最近報告された。研究は、足に慢性痛を有するマウスに30分の鍼治療(足三里相当部位)を行ったところ、鍼の挿入箇所周辺の組織ではアデノシン濃度は治療後に24倍になり、正常なアデノシン機能(アデノシンA1受容体)を有するマウスでは足の疼痛が3分の1に軽減したと報告されている。一方、遺伝子操作によりアデノシン機能を持たないノックアウトマウス(アデノシンA1受容体を持たないマウス)では、その効果は認められなかった。また、鍼を用いず、同じ組織領域のアデノシンを活性化(マウスの足三里に、アデノシンA1受容体のアゴニストであるCCPAを局所投与)すると、マウスの痛みは同様に軽減したとし、アデノシンが作用していることが強く示唆されたと報告されている。その機序として、上行性神経路を介して中枢に伝わっていること、すなわち「足三里への鍼治療による慢性痛緩和は、一時的に増加したアデノシンが近接する上行性神経路に働きかけ、脳の痛覚中枢の興奮を抑えた結果だ」とされた。

【メモ 内因性オピオイドとオピオイド受容体】

内因性のモルヒネ様物質として同定されたペプチドであり、主なものとしてβエンドルフィン、エンケファリン、ダイノルフィンが知られている。それらはμ・δ・κの異なるオピオイド受容体に結合して鎮痛効果を発現する。鍼通電刺激では、2Hzはμ受容体、100Hzはκ受容体、2-15Hzはδ受容体の関与が指摘されている。

【メモ DNIC:広汎性侵害抑制調節】

脊髄後角や三叉神経脊髄路核の侵害受容性ニューロン活動が、全身のさまざまな組織(皮膚・筋・内臓等)への侵害的刺激(ピンチ・熱・化学)によって即時的に抑制される現象をいう。即時性に生じる鍼灸の鎮痛機序のひとつと考えられている。

【メモ ポリモーダル受容器と鍼鎮痛】

鍼鎮痛効果の発現に刺鍼部位からの求心性衝撃が必要である。経穴部は非経穴部に比べて求心性線維が豊富であると報告されている。現在、鍼刺激の受容器として有力視されているものに「ポリモーダル受容器説」がある。ポリモーダル受容器は侵害受容器の1種で、熱刺激や機械的刺激あるいは化学的刺激に応ずることから経穴との関連でも取りあげられている受容器である。鍼刺激はポリモーダル受容器からの求心性線維を介して脊髄や脳に伝達される。そして、脊髄においてはエンケファリンなどの内因性モルヒネ様物質や抑制性の神経伝達物質に介在された痛みの入力遮断が起こる機構と、さらに上位中枢に上行した情報が、視床下部・中脳中心灰白質(PAG)のエンドルフィンおよび大縫線核(NRM)からのセロトニン作動性の下行抑制系を介して、脊髄において痛覚遮断を行う機構が考えられてきた。さらに下行性の痛覚抑制系にノルアドレナリン系も関与することも分かってきた。

F.腰痛を例として 慢性腰痛と痛みの機序

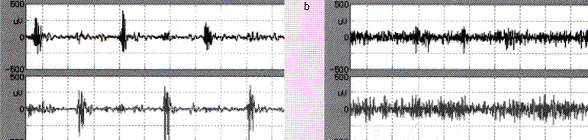

1.腰痛患者の筋電図の特徴

腰痛患者では、正常な人に比して脊柱の前後屈の過程で筋電図の放電がみられ、また歩行中においても異常な筋電図がみられる。

2.急性腰痛の機序

椎間関節、椎間板、後縦靱帯などの腰痛を構成する各組織と、仙腸関節などの周囲組織のいずれにおいても侵害受容器が同定されている。しかし、各組織の感受性には相違があり、椎間関節や傍脊柱筋は、比較的低い閾値の侵害受容器を含み、弱い有害刺激にも反応するが、椎間板や後縦靱帯の侵害受容器は閾値が高く、非常に強い侵害刺激にのみ反応する。これらの結果から、日常生活上の動作や不良姿勢などに起因する急性腰痛には、主として椎間関節やその周囲筋が関与する。

また、過度の回旋力が腰椎に作用すると、腰椎の回転軸は後方に移動し、一方の椎間関節には強い圧迫力が、他方の椎間関節包には強い進展力が働く。このような機械的ストレスにより、椎間関節とその周囲組織に存在する侵害受容器が興奮し、急性疼痛を引き起こす。

さらに腰椎などの深部組織には、機械的刺激だけでなく、化学的刺激や熱刺激に対しても反応するポリモーダル受容器が存在する。腰椎組織に損傷が生じると、炎症が続発し、炎症に伴い生体内で産生される内因性発痛物質(ブラジキニン・アセチルコリン・セロトニン・ヒスタミン・K+など)により興奮する。神経根周囲にも炎症が生じると、異所性発火という現象により神経の興奮が生じ、疼痛が発生する。

3.慢性腰痛の機序

炎症(非特異的炎症や感染性炎症など)が遷延化すると受容器の機械的閾値が低下する。すなわち、炎症は受容器に対し感作作用を有する。侵害受容器の閾値が低下すると、通常では反応しない程度の刺激に対しても興奮し、痛覚を中枢に伝達する。

近年、椎間板由来の内因性発痛物質が注目されている。椎間板の変性やヘルニアに伴い、サイトカイン(フォスフォリパーゼA2・IL6など)、一酸化窒素、ケモカイン、プロスタグランジンE2、TNF-α等の物質が産生・放出される。これらの物質が持続的に放出されると、腰椎組織の侵害受容器に作用して慢性腰痛を引き起こす。

また、下位腰椎椎間板から腰部交感神経幹を介して上位中枢に至る疼痛伝達経路があることが明らかにされた。ただし、交感神経を介して求心性信号を伝達する椎間板受容器は、正常の条件下では機械的刺激に反応しないが、炎症などの病的状態でのみ反応性を示す。このようなものはサイレントノイセプターという。

4.神経因性疼痛

神経組織に傷害が加えられたり、炎症の遷延などにより求心性侵害信号が持続すると慢性疼痛が生じる。このような機序で発生する疼痛を神経因性疼痛といい、これには神経の可塑性が関与している。上記した慢性痛症である。

神経根は、機械的な圧迫のみでは顕著な反応を示さないが、神経の傷害や炎症に伴い異所性発火を起こし、根性疼痛を引き起こす。神経根の異所性発火(感覚受容器の興奮を介せずに神経切断端などで発生するスパイク放電のこと)が持続すると、後根神経細胞に可塑性変化が生じ、慢性化・難治化につながる。すなわち、交感神経線維が後根神経細胞を取り囲む現象(バスケット フォーメーション)により、交感神経活動が疼痛を誘発することが知られている。

もう一つの脊髄性機序として、一次ニューロン終末の発芽である。慢性疼痛モデルでは、後根神経節ニューロンのAβ線維は、脊髄後角における本来の終止部分である深層から、本来C線維が終止する浅層へ発芽する。こうなると、本来非侵襲情報であるべき触圧刺激を侵害刺激と誤って伝達することになる。すなわち、アロディニアの発症である。

神経の可塑性変化は、脊髄レベルにおいても生じる。一次ニューロンからの侵害信号入力が遷延すると二次ニューロンが過敏になる(中枢性感作)。その機序は、上記したグルタミン酸とα-N-メチルアスパラギン酸(NMDA)との関係である。NMDA受容体は、正常ではシナプス伝達に関与していないが、遷延する侵害刺激により脱分極が持続すると活性化される。さらにNMDA受容体のリン酸化などにより、細胞内Ca2+濃度が上昇すると一酸化窒素(NO)やプロスタグンジンなどの痛覚促進物質が産生される。

5.神経根と腰痛

正常な腰神経根への機械的刺激(圧迫)のみでは疼痛は生じないが、神経根への化学的物質による刺激による炎症反応で痛みが惹起される。

神経根を含む腰椎部神経系の解剖をみると、脊髄神経の後枝内側枝は、上下の椎間関節包、深部・中部の傍脊柱筋群、椎弓・棘突起骨膜などに分布する。椎間関節に起因する腰痛や筋・筋膜性腰痛の感覚伝導路となる。

従って腰神経根が刺激された場合には、前肢を経由して下肢へ放散する疼痛が発生するとともに、後枝を経由して腰部に放散する疼痛も生じる。また、椎間板は後根神経節より分枝した洞脊椎神経により神経支配されているが、交感神経幹経由の疼痛伝達路があるとこが示されている。

すなわち、腰痛の伝導路として洞椎骨神経から腰神経根を経由して中枢に向かう知覚伝導路と洞椎骨神経から腰神経根を経由、あるいは直接に灰白交通枝から交感神経幹に入り、中枢に向かう知覚伝導路とがある。

G.新しい腰痛診療の概念

1.腰痛は生物・心理・社会的疼痛症候群

腰痛は、「脊柱の障害」という捉え方から、「生物・心理・社会的疼痛症候群」という概念でとらえることの重要性が指摘されている。従来は、画像検査を代表とする形態学的異常の探索が、病態把握に重要な役割を果たしてきた。例えば、椎間板の障害といった形態学的異常を腰痛の病態とする考え方であった。しかし、これからは目に見える異常と同時に目に見えない機能障害という視点、すなわち形態・機能障害として腰痛の病態を把握しようとされている。

2.非特異的腰痛と特異的腰痛

非特異的腰痛とは、腰部に起因する腰痛であるが、神経症状や重篤な基礎疾患を有しないものをいい、外来患者の大部分を占めている腰痛のことである。一方、特異的腰痛とは、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など腰部に起因する神経症状を有しているものをいう。

治療においては、特異的腰痛や脊椎疾患にはキュアという視点で治療することに対して、非特異的腰痛にはケアという視点で治療することが望ましい。

3.治療方針

従来は腰痛を除去することが治療の目的とされてきたが、「腰痛の意味」を尋ね、どのような障害があるのかという視点に立って治療を組み立てることが重視されるようになった。すなわち、治療の目的は、痛みを取り除くことではなくて、活動できるようにすることである。腰痛の除去は治療の目的ではなく、手段である。

一方、治療効果の評価についても、従来の「客観性重視」から「主観性重視」へと転換が行われている。すなわち、「患者さんの視点に立った評価」によるもので、患者さんの満足度やQOLを含んだものとなっている。

H.治療法

1.経筋療法

経筋とは、経絡系統の一つである。主として運動器愁訴に対して適応する治療法である。経筋についは、『黄帝内経』霊枢経筋篇第13に記載されている。

この篇には、経筋の流注、身体のつっぱり、ひきつり、痙攣、痛み、麻痺などを主治とすることが記載されている。すなわち、運動器愁訴の経絡系統として「経筋」が設定されたものといえよう。

経筋は、四肢、体幹、胸部、腹部に分布していて、臓腑には入らない。十二経脈と同様に三陰・三陽があり、筋肉や関節の運動に関与する。

経筋病の治療原則は、「痛を以て兪となす」ということで発病部位の圧痛点を治療点として処置(燔鍼による施術)することである。

最近、篠原等は経筋病の治療点として、栄穴と兪穴を挙げている。その根拠として霊枢邪気臓腑病形篇の「外経は栄兪を治し、内腑は合を治す」を挙げている。ここでいう外経とは、経筋のことで、経筋病の治療は関連する経脈の栄穴あるいは兪穴を治療穴とすることができるとしている。

治療のポイントは、下記の通りである。

経筋病と関連する経脈の栄穴、兪穴を診察に利用する。

栄穴、兪穴を軽く触り、運動痛を誘発させる動作をとらせ、軽減あるいは消失すれば経筋病と判定し、その栄穴、あるいは兪穴に皮内鍼を留置する方法を提唱している。

多くの場合、栄穴や兪穴の所見として、表層が軟弱で深部に圧痛を呈すると述べている。しかも大きさは小さいことから、丹念に触察して、検出することが重要であると述べている。

腰痛で、運動で誘発されるものについては、足太陽経筋として、足太陽膀胱経の栄穴である足通谷(第5中足指節関節の前外側骨)、兪穴である束骨(第5中足指節関節の後外側骨)の圧痛を診て、圧痛有る経穴を軽く指で触れて、運動痛を誘発させる動作を行わせ、症状が軽減あるいは消失すれば、その経穴に皮内鍼を0.5mm程度刺入して留置する。

2.トリガーポイント療法

トリガーポイント療法では、原因となる筋肉を見極めることが重要である。そのコツは、短縮している筋肉を探すことである。筋肉は、短縮すると痛くなり、伸長すると楽になることから、痛みのある筋肉を伸ばすような姿勢をとる。

しかし、姿勢が明瞭でない場合は、強制的に原因と思われる筋肉を短縮させるとよい。すなわち、関節可動域検査を行う。はじめは他動運動(最終可動域まで)で検査し、次いで自動運動が可能であれぱ自動運動を行わせる。それでも判定できない場合は、痛みの発生部位から推察する。

以上のことを通して、原因となる筋肉が同定する。次いで、トリガーポイントを検査する。トリガーポイントは、筋腱移行部付近に発生しやすいのでその周囲を人差し指を用いて丹念に調べる。その際、経穴部位は参考になる。

索状硬結を探る場合、筋線維の走行に対して垂直に、まるで指先で筋線維を転がすように探るとよい。索状硬結らしきものを探索したら、それを圧迫し、関連痛やいつも感じている痛みを再現できれば、索状硬結と判断し、そうでなければ単なる筋肉の塊か、他の構造部ととらえる。

索状硬結を探し当てたら、次に圧痛部位を探索する。圧痛部位の探索には、垂直に圧迫するのではなく、やや斜めから圧迫して探索したほうがよい。圧度は爪の色が変わる程度の強度でよい。

刺鍼の方向は、圧痛を探索すると同様に、斜刺(40°から60°程度)が効果的である。深さは、筋膜付近でよく、決して筋中に刺入しないほうがよい。